先行组织者

net: [[教育]] 多媒体学习

一、概念解析

提出:

“先行组织者教学模式”由美国教育理论家、教育心理学家奥苏贝尔设计的一种帮助教师在课堂上有意义、有效率地传递教学信息,巩固学生的认知结构,加强新知识保持的教学模式。“先行组织者教学模式”的理论依据来源于有意义学习理论,该理论认为有意义学习必须以学习者原有的认知结构为基础。“同化”是有意义学习的心理机制,即在有意义学习过程中将外在的新知识转化为学生自己的知识,新知识被学生原有认知结构中的合适观念所吸收而获得意义。

解析:

这类引导性材料与当前所学新内容(新概念、新命题、新知识)之间在包容性、概括性和抽象性等方面应符合认知同化理论要求,即便于建立新、旧知识之间的联系,从而能对新学习内容起固定、吸收作用。这种引导性材料就称为“组织者”。

简单来说,先行组织者并不是指具体的人,而是先于学习任务本身呈现的一种引导性材料,作为学生同化新知识的知识基础,帮助学生在新旧知识之间搭起一座桥梁,达到更有效地学习新知识的目的。

分类:

陈述性组织者

通过设计一个概括与包容水平都高于要学习的新知识的先行组织者,为学生补充同化新知识所需的知识基础,将其移植到学生的认知结构中,促进学生认知结构的可利用性,有助于所学知识的综合贯通。

比较性组织者

通过对新知识与学生认知结构中相类似的知识的比较,进而增强新旧知识之间的可辨别性。

两个假设

- 认知结构中的知识按层次结构组织,抽象概括程度较高的知识处于较高层次,随着抽象概括程度降低,其所处层次也逐步降低;

- 认知结构中的知识是相互作用、相互联系的。

二、策略实施

- 呈现先行组织者

- 老师在让学生明确教学目标后,用学生熟悉的语言简明扼要地呈现先行组织者。

- 老师向学生说明先行组织者的主要特征,通过解释来帮助学生理解先行组织者。

- 老师引导学生回忆自己已有的知识或经验,使学生与老师设置的先行组织者及学习的新材料发生联系,以便学生能更好的同化新材料。这一阶段中最重要的是要唤起学生先前与先行组织者有联系的知识和经验以形成综合性的认知结构。

- 呈现学习任务

- 老师教师要遵循逐步分化的原则将学习材料呈现给学生,即将较大范围的概念分化成较小范围的概念,使大概念成为不同层次的小概念,方便学生独立地学习不同层次的知识,了解不同层次知识之间的关系,使学生形成良好的认知结构。

- 老师可以采用多种多样的形式向学生提供学习任务和材料。最重要的是必须让学生有整体的方向感,能看出概念之间的内在联系。

- 增强学生认知、促进保持与迁移

- 要求学生回忆认知结构中的有关概念;

- 要求学生概括新学习的材料的主要特征;

- 要求学生复述精确的定义;

- 要求学生说出材料各方面的差异,以此来促进新旧知识的融会贯通。

三、先行组织者应用举例

比如,在学习平面图形的认识之前,可以先让学生观察身边的物品,找出它们的平面部分,然后引导学生发现平面是由直线或曲线围成的这样就可以帮助学生建立对平面图形的初步概念,为后续的学习打下基础。又比如,在学习斜抛运动之前,可以先让学生回顾平抛运动的知识(大分类:抛体运动、运用方法:运动分解),然后在这个基础上,过渡到斜抛运动。

与多媒体学习的认识理论的关系

四、拓展:多媒体学习的认知理论的三个假设

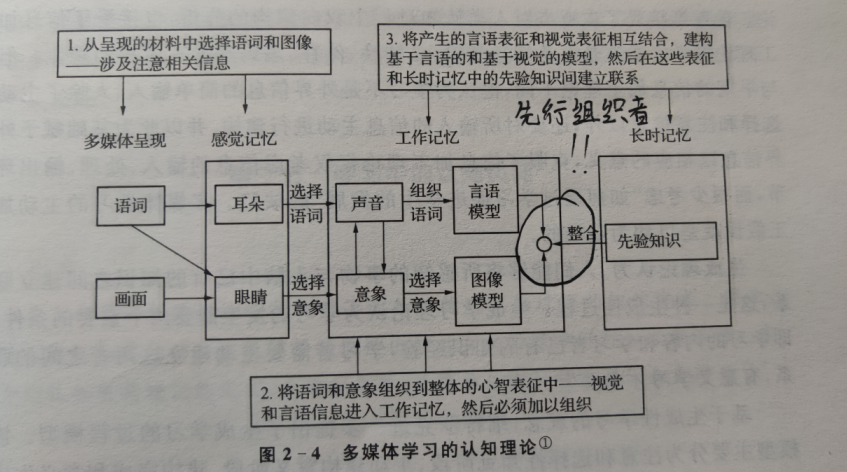

- 双重通道假设:人类有两个独立的信息处理通道,即视觉通道和听觉通道,这两个通道可以同时处理不同类型的信息,如文字、图像、声音等。

- 容量有限假设:每个信息处理通道都有一定的容量限制,即每个通道只能同时处理有限数量的信息,超过容量就会导致认知负荷过大,影响学习效果。

- 主动加工假设:有效的多媒体学习需要学习者在视觉和听觉通道中主动地选择、组织和整合相关的信息,形成有意义的心理表征。

References

本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来自 wcdd的藏经阁!